林路认为,日本摄影师森山大道带着对日本都市的解读,置换了上海都市的场景,完成了匆忙的素描。

龚建华将镜头对准了上海街头的人间烟火。图为人们排队验肝功能。

郭一用强烈的主观情绪重新解构了上海的日常生活。

陆杰作品中常出现潮水般的人群、整齐划一的自行车、高低错落的楼房,展现出上海历史发展全貌。

位于上海北京路的弄堂里塞满了每家每户的洗衣机。龚建华 图

人们背着上海水仙牌洗衣机过马路的照片,定格了改革开放初期真实的生活水平。唐载清 图

北河盟的代表人物之一是顾铮。顾铮曾说,“我就是要强调1980年代,我们面对的1980年代并非是我们现在某些言说里面所充满的这么一种浪漫……”顾铮 图

从一开始,上海就是人们热衷于拍摄的对象。上海开埠后不久,最先传入这座城市的稀奇玩意儿之一便是西洋照相术。早期上海丰富的影像资料,很大一部分来自土山湾照相馆的鼻祖、爱尔兰人安敬斋修士,而尊他为师的人中有中国最早的摄影记者和摄影大师郎静山。

此后,无论是西方的镜头,还是本土的镜头,都对准了上海这座变幻莫测的城市。那些带有强烈时代印记和风格色彩的照片为上海历史留下了弥足珍贵的影像记录,也为探索上海背后的文化增添了更多可能性。

上周末,上海师范大学教授、摄影理论家林路做客上海当代艺术馆MoCA文化沙龙,带来“上海摄影的文化对话”讲座,在他看来,老一辈的本土摄影师更多承担了对上海的历史记录功能,年轻一代的拍摄者主观情绪更强烈,拥有更多元的表达,而国外摄影家的镜头更关注上海的文化社会地域景观。

上海摄影真正起步和

辉煌从1980年代开始

“1980年代以前,上海摄影只是宣传的喉舌,对整个中国的发展做一些图像化的记录,没有本质的视觉文化深入的可能。”林路说,“而改革开放后,摄影师开始自觉或不自觉地用摄影机完成对上海新一轮使命的勾勒。因此,上海摄影真正起步和辉煌是从1980年代开始的。”

1980年代的上海是人们如今最津津乐道和怀旧追忆的一段时光,泛黄的照片上的那些街景与人物让人觉得熟悉又陌生,有些场景如此滑稽,却又让人生出几分感伤。一些摄影师无意中拍下的照片,或者为了摆拍而使用的道具和背景,在今天看来成为最宝贵的日常生活场景记录,甚至那些造型复古的服装、路灯、汽车也引发了人们对当时那种生活方式的迷恋。

被称为当代上海摄影活化石的唐载清从1960年代便开始拍摄上海街头,由于身处部队政治宣传部,他早期的照片带有显著的官方色彩,最为出名的便是一组“南京路上好八连”的照片。尽管摆拍痕迹和宣传的意图十分明显,但这些照片仍不失戏剧性,“摆得很巧妙,甚至是当年一种观念摄影的可能性。”林路说。1980年代,唐载清转业成为画报社记者,镜头也转向普通市民,他开始在街头捕捉一些日常生活场景,无论是老虎窗、公共汽车、弄堂里的漂亮光影,还是修棕绷(修床)、街头交谊舞或是新雅粤菜馆前的婚礼场景,都成为美妙的视觉文本。一张几个外地人背着上海水仙牌洗衣机过马路的照片,定格了改革开放初期上海街头的新鲜面孔与真实的生活水平。

同样以摄影为职业的还有龚建华,他当时也是一名画报记者,在为杂志封面留下影视明星的同时,将镜头对准了“上海街头的人间烟火,七十二家房客的日常生活”。在林路看来,龚建华的上海多了一层艺术人文的情调,用黑白画面和华丽的光影塑造出一个诗意的上海。北京路的弄堂里塞满了每家每户的洗衣机;清晨生煤球炉的背影和倒马桶的背影与洗漱脸盆狭路相逢;人们排队验肝功能、在工商银行门口排队、在食品商店门口排队;1988年人体艺术大展在上海更是盛况空前,一切都浓缩在了龚建华的胶片上。

此外,也有人热衷于拍摄上海的乡镇。米店里卖米的员工徐喜先凭着一腔兴趣和热情,在40多年的业余时间里完成了四万多张照片的拍摄,根据一份《上海地名志》跑遍上海一百多个乡级镇,宝山、吴淞、川沙、七宝、漕河泾、北新泾汽车站、长宁火车站,还有他写下的出行日记与线路图,串起来如同一部精彩的上海断代史。30年后,徐喜先的儿子徐建荣拿起相机重走父亲当年的路,这座城市巨大的变革让这些图片形成充满沧桑感的对比。林路说:“纪实摄影的魅力不在当下,而在未来,如同酒一样,越陈越香。”

更年轻的摄影家陆杰接过了前辈的使命,至今为上海留下了四五万张照片。“他擅长拍摄大场景,用更加全方位的角度展现了上海的时空。”他相片中经常出现潮水般的人群、整齐划一的自行车、高低错落的楼房,展现出上海历史发展的全貌。而从他那一代开始,上海也逐渐呈现出非纪实性的另一面。

北河盟之后的上海

1986年初夏的一个晚上,上海的夜空第一次出现了“北河盟”的名字。这个略带土气的名字是上海一个民间摄影团体对自己的称呼。成员之一、复旦大学新闻学院教授顾铮这样定义北河盟:“这是一个与上海的‘主流’摄影界毫无关系的沙龙性质的民间团体。所有这些民间摄影团体的一个共同特点是,在观念上摒弃当时在内地风行一时的香港‘沙龙摄影’的唯美与‘报道摄影’的虚假,而在摄影表现上则努力提倡突破陈旧的语言手法。”他们与主流摄影界背道而驰,很快创作出了自己心目中的上海,相机在他们手里不再是简单记录,而是个人感觉的发现。上海不仅仅是观看和审美的对象,更是理解和批判的对象。

在林路看来,北河盟的发起者王耀东对上海的理解“既有真挚朴实的感情,又充满机智幽默的可能,表面上不露声色毫不夸张,实际上刻骨铭心,骨子里有批判”。王耀东的目光异常敏锐,照片充满丰富的细节,而每个细节的背后都包含着一部分上海。他画面中的人们总是静默的,“并不直接告诉你发生了什么,简单画面下有扑朔迷离的东西”。内心的诉求比城市本身的元素更加重要,这种全新的记录方式为上海摄影的转折打下铺垫。

北河盟更尖锐的代表人物是顾铮。“他的上海,那些温文尔雅的日常生活不见了,取而代之的是嘈杂的、拥挤的、具有爆炸力的温度和热度。”林路说。这座城市因为剧变而让人迷失,在上海形形色色的生存空间里,顾铮选择用广角镜头这种超乎现实的方式表达对城市的理解和感受。顾铮曾说,“我就是要强调1980年代,我们面对的1980年代并非是我们现在某些言说里面所充满的这么一种浪漫……”于是他们用相机去反对、颠覆,在一条未知的路上实践与探索。

北河盟在淮海路电影院地下的巴黎咖啡厅举行展览的时候,两个青年官员进去审查了一番,并撤下了几张照片。然而这并未能制止北河盟在充满实验性质的摄影道路上渐行渐远,为上海摄影带来多元化的可能。

上海经验与想象力的博弈

今天的摄影家已经完全突破了各种条条框框,他们或使用数码相机,或使用胶片机,或使用Lomo相机构思着各自的上海。那些Lomographer信奉的十大黄金法则中,包括“你不需要预先知道你会在照片中得到什么”和“随意组合这些照片”。甚至上海最具有代表性的摄影家陆元敏也开始用起Lomo,在对这个都市切肤体验的基础上创造出了属于上海的奇怪隐秘的节奏。

在林路看来,陆元敏之所以能如此刻骨铭心地表达上海,与他自身的性格与经验不无关系,“他性格内向,不喜欢和别人交流,1990年代以前几乎不曾离开上海,对上海以外的地方都充满恐惧感,因此决定了他用照相机和城市对话。他记录上海已经有数十年,通过对上海的熟悉程度完成对上海的拍摄,因此能够表现上海最内在和本质的东西。”

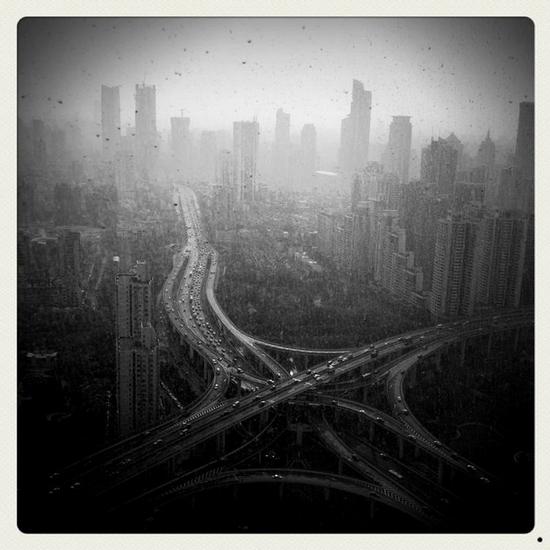

相比之下,年轻一代摄影家的缺点在于“缺乏生活阅历,缺乏对上海真正刻骨铭心的体验,因此比较浮、比较浅,更多是形式上的解读和技法上的创新”。但是林路相信,不同的年代有对上海不同的记录方式,上海有足够的舞台给这些年轻人展现自己的价值。事实上,已经有一些名字让人印象深刻。“郭一的《云都》把上海塑造成一个混沌苍茫的城市,用强烈的主观情绪重新解构了日常生活;寇聪《难以聚焦的现代都市》用移轴的技巧拍摄,表达对上海的困惑和思考;画家钱永宁镜头下的苏州河平和淡雅,甚至冷漠苍茫;20岁不到的小女孩沈晶茹镜头下的静安寺,通过浓度很高的滤镜长时间曝光,创造出诡异的色彩和虚化的人物,静安寺好像生命的灵堂,年轻的生活能够捕捉如此独特的上海,很有想象力。”林路说,“这些让人不太习惯的风景,正在变成年轻摄影家对上海理解的多元可能性。”

域外镜头下的上海

除了本土的摄影师,来自域外的镜头也常常对准上海。他们或浮光掠影地走过,用技术手段和内心诉求把上海改造成自己的上海,或将上海置于全球环境,用田野调查的方式解读上海的文化社会地域景观。

在日本摄影师森山大道的镜头下,上海如同另一个日本。“2000年左右,他在上海走马观花一天,最喜欢的地方是浙江北路靠近棚户区的地方,这个地方像哪里呢?就是东京后面破街道的感觉。繁华背后的破落,让他找到了上海的可能性,也是他带着对日本都市的解读,置换了上海都市的场景,完成了匆忙的素描。”林路说。

德国摄影家比特·比阿罗贝泽斯基(Peter Bialobrzeski)在21世纪初拍摄东南亚时也包括了上海。“那一组照片所有的画面全部曝光过度,夜景如同白天,霓虹灯的燃烧如同幻觉。金茂大厦和东方明珠只剩下白色的影子。”为何要如此拍摄,林路解释道,“他用这种感觉提醒人们能源消耗和发达过快的后遗症,发白的感觉成了不可或缺的视觉元素,技术上的错误诞生了观念上的成熟,表达对东南亚城市的忧虑和疑惑。”

而法国女摄影家贝蒂娜·雷姆斯(Bettina Rheims)和荷兰摄影师汉斯·艾克尔布姆(Hans Eijkelboom)则将上海当作田野实践的样本。前者花了三个月的时间拍摄上海女人,秉着“采样越全,解码越丰富”的原则拍摄了女民警、杂技演员、人体模特、寺院住持和包括金晶、王祖贤、杨澜、周迅、羽西、棉棉等在内的一众明星。后者把上海与巴黎、纽约放在一起对比,选择街头出现的同类元素样本,比如穿条纹T恤的男人、抱小孩的父母、流浪汉、LV名牌包、游乐场等进行比较,呈现出趣味盎然的图景。这些外来者用本土摄影师不曾关注的眼光勾勒出另一种真实的上海。

本版部分图片来自“瑞象视点”

录入编辑:上海悦视摄影

您在悦视摄影将得到量身订制的服务。对待每个案例,我们都会深入细致地体会客户需求和品牌精髓,对市场、企业和消费者文化的深刻理解和分析,对世界流行趋势的准确把握,都是我们提供优质服务的基础。